妹とは4つ歳が離れている。私が小学校3-4年生になり、サンタクロースの存在を疑い始めたとき、妹は5-6歳。まだサンタクロースを純粋に信じていたし、母も、妹にはまだサンタクロースがいるという夢を持たせていてあげたかったと思う。

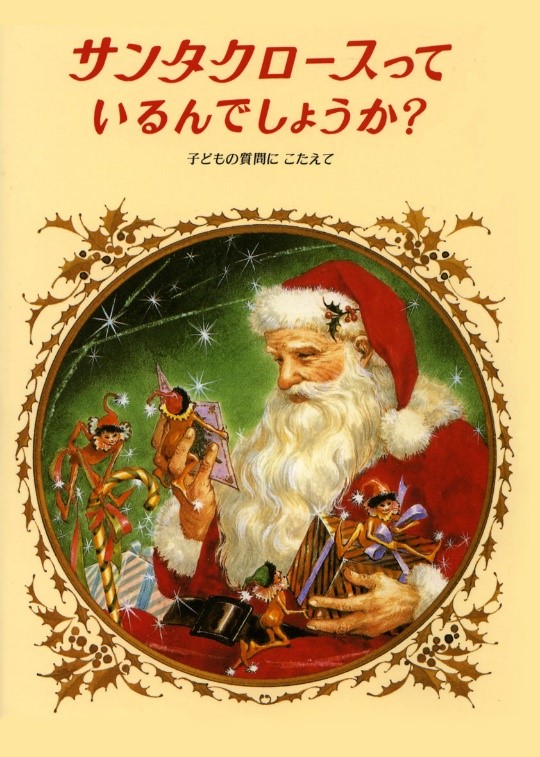

確かそれは9歳か10歳のクリスマス。『サンタクロースっているんでしょうか』と『ほんもののプレゼント』という2冊の本を母がプレゼントしてくれた。クリスマスプレゼントと共に、サンタさんからとして2冊が置かれていたのか、母からのプレゼントとして手渡ししてくれたのか、今となっては覚えていない。

岸田今日子/訳、東逸子/絵 (偕成社)

中村妙子/訳、東逸子/絵 (偕成社)

一冊は、オー・ヘンリー著の『賢者の贈り物』の新訳版絵本。もう一冊は、1897年9月21日、新聞社に投書された「サンタクロースっているんでしょうか?」という 8歳の少女からの質問に答える形で、アメリカの新聞『ザ・サン』(ニューヨーク・サン)に、同社の記者であるフランシス・チャーチ(1839-1906)が書いた社説を訳した本だ。「 信頼と想像力と詩と愛とロマンスだけが、目に見えない世界を覆い隠しているカーテンを押し広げ、その向こうを見ることができる。目に見えないからといって、それがいないという証拠にはならない。」とある。

この2冊を読み、やっぱりサンタクロースっているんだ、と思ったわけではないが、何と言えばいいのか、「サンタクロースというのはそういう存在だったのだ」と納得した自分がいた。いるのかいないのか、母に疑ってかかっていた自分が、それ以降、母にサンタクロースが実在するのか質問することはなかった。

数学や科学の世界でも、存在しないものの証明は難しい。「今ここに見えないから、今まで見たことがないからといって存在しないわけではない。サンタクロースはいる。」と力強く断言してくれたこの社説は、子どもにも、大人にも、夢を与えてくれる。

生きていく上で、夢を見ることは大事だ。神秘思想家、哲学者、教育者であるルドルフ・シュタイナーも、「7歳までは夢の中」と、子どもたちは7歳頃までは夢と現実の狭間で生きていると言っている。

幼少期に住んでいた家には、父が作ってくれた鉄パイプの登り棒が床から天井までそびえ立つかのように備えられ、庭にはやはり父が作った鉄棒とブランコがあった。いつも猿のように登り棒の一番上まで登り、見下ろしていた居間の景色を思い出す。科学者の父は、「どうして夜になったら星が見えるの?」というような素朴な質問にも、いつも本当だか嘘だかわからないような、ふざけた非科学的な答えをくれた。夜布団に入ると、うちにしか来ない、父の創作した「ゴラリマジン(ゴリラなのか魔人なのか、未だに不明である)」が良くやってきて、妹と父と3人、身を寄せ合って毛布を被り、立ち去るのを待った。私はたくさん夢を見させてもらった。きっとサンタクロースを疑い始めた時期も周りの子たちより遅かったのではないかと思う。

私の7歳の息子と3歳の娘は、まだクリスマスにサンタクロースが来ることを疑わず、「もうすぐサンタさん来てくれる!」と12月25日が来ることを本当に楽しみにしている。まだまだ夢を見させてあげたい。

片や、そのような夢を見ることができない子どもたちも多くいる。家庭の事情もあるだろう。クリスマス停戦が実現せず、戦闘が絶えることなく続いた、去年ウクライナから届いた報道を思い出す。叶うことなら、家庭事情に、世界情勢に関係なく、すべての子どもたちにサンタクロースの夢を見させてあげたい。

(事業部:堀真希子)

【12/29まで限定クリスマスギフトキャンペーン】

ウクライナに心温まるプレゼントを贈るクラウドファンディング

ウクライナでは人道危機の深刻化から3回目のクリスマス。ADRAとともにウクライナに”ぬくもり”を届けるサンタクロースになりませんか?