2025年4月19日・20日、ADRA Japanは代々木公園で催されるアースデイ東京2025 に参加します。出展を記念して、事業部スタッフが日頃携わっている事業を環境やサステイナビリティの視点から紹介します。

2024年1月1日に能登半島沖を震源として発生した、M7.6の大地震。

この日を境に、石川県を始め、富山や新潟など北陸・中越6県で家屋の倒壊や断水などの被害が広範囲に渡ってもたらされました。特に石川県では、断水が長期化しており、各所で水が使えない事による辛さを語る住民も大勢散見され、中には1年以上水を使用する事が出来なかった集落もありました。

ADRAは発災から約1週間後に現地にて支援を開始しました。

ストーブが無いと凍えるような日々。胡粉色の空が見下ろす町には、人っ子一人歩いていません。あるのはただ震災の凄まじさを寡黙ながらに伝える家々。吐息が湯気の様に顕現する今日は、外に出るとすぐに手が悴んでしまいます。暖を切らさない様に灯油をあちらこちらから集め、避難所の外に規則正しく並べられている空のポリタンクが目に入りました。

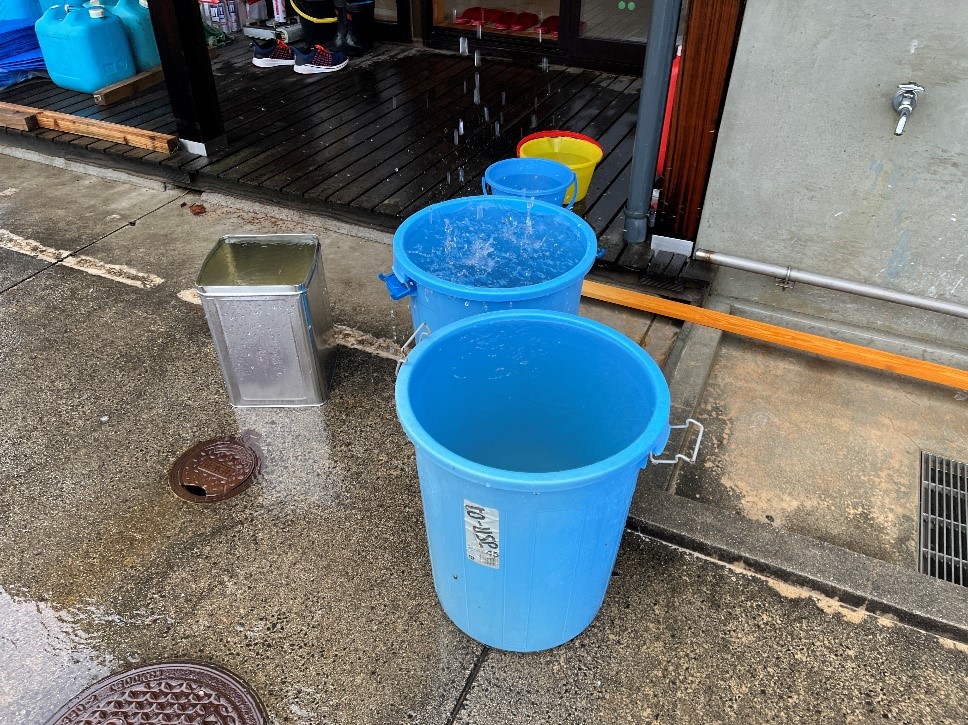

「ここらは全部水道がダメ。とりあえず、雪はあるから解けてきたのを溜めてね。トイレもダメだし、流せないから。粉で固めるトイレが届いたけど、じいちゃんばあちゃんはわからないみたいで、何回も説明してて……」

慣れない活動に疲労が溜まっているのか、笑顔で答えながらも下瞼は薄黒く隈取されています。訪れた避難所では、住民同士がそれぞれの得意を活かして、協力しながら運営されていました。

普段、当たり前の様に使用している水。蛇口を捻れば水が出てくる光景は、普通ではないのだと改めて感じます。七尾市の給水所でお会いした方はこの様に話してくれました。

「トイレも使えないから、出来るだけ水分は取らないようにしていて……。毎日ここで水を汲んでの生活に疲れました。全然水が通らなくて。早く元通りになって欲しいですよ」

「うちは車がないから、これで(手押し車)何回も家まで戻って。一人だから自分でやらないといかん。大変だけど……。水のありがたみを感じる」

能登半島地震という未曽有の災害に遭い、「水の大切さ」を説く方はとても多かったです。

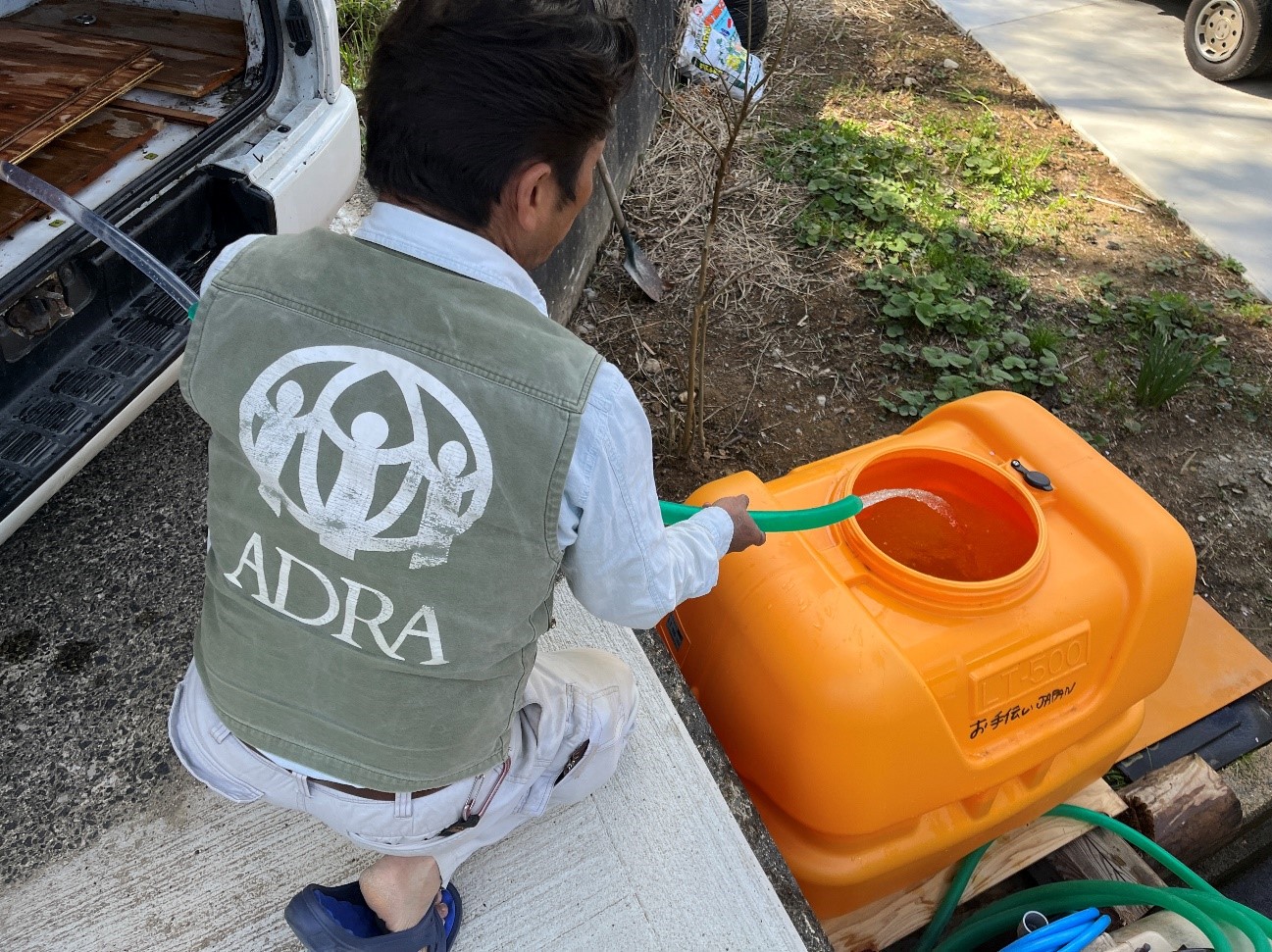

長期化する断水の中、人々は工夫を凝らし、何とか水を確保しようとしていました。裏山の湧き水を引っ張り洗濯に使用する方、ブルーシートを広げて雨水を溜める方、水を再利用できる機械を持ち込み、シャワーを浴びる事ができる環境を作った企業など、方法は幾千にものぼります。ADRAも、自分たちにできる事を模索し、ダンプやハイエースにタンクを載せて、断水した地域への給水支援をサポートしました。

生き物が生活するには水が欠かせません。自然からの恵みとして雨が降り、巡り廻りて私達に必要な飲料水や生活用水となります。しかし、その恵みも多すぎれば災害への分水嶺になってしまうのです。

干ばつや環境汚染など様々な問題を抱える今、私たちは水だけでなく自然との共生に目を向けなければならない時が来ています。時には恐ろしい一面を見せる地球ですが、私たちの生活を支えているのもまた事実です。アースデイを通して、地球環境や災害について一緒に考えてみませんか。