2024年11月、震災から1年を迎えようとする能登半島を訪れた。

海へと続く谷あいに点在する集落を眺めながら、トンネルを超えて行く。空には灰色の雲が重く広がり、淡く色づいた山並に朝霧が立ち込める。コントラストを眺めながら、深く息を吸った。

「この辺りはまだ修理が追い付いていないですね。」

同僚の声と共に、ブルーシートを被せた黒い瓦屋根が過ぎ去っていく。

能登の瓦はどっしりと黒く、伝統的な木造家屋によく映える。大学を卒業したての夏に珠洲を旅行した折、家々が、裏山のグリーンを背に漆黒に輝くのを見て、胸を打たれたのを思い出す。その屋根が今は、寂しく覆われている。

「人手が足りないし、能登瓦の生産者が限られるのもあって、修繕の目途が立たない家が多いんです。」

緩やかな山沿いの道は斜面側が陥没し、片側通行になったままだ。

しかし、能登のイベントで出会った地域の皆さんは、災害のことなど忘れてしまうほどきらめいていた。カラーボールを敷き詰めたビニールプールの中にダイブするようにして、景品を探す子ども達。元気な声を出しながら、とめどなく、はしゃぎ回っている。そんな子どもたちを大きな声で呼び止めながら、元気に捌く親御さん達。

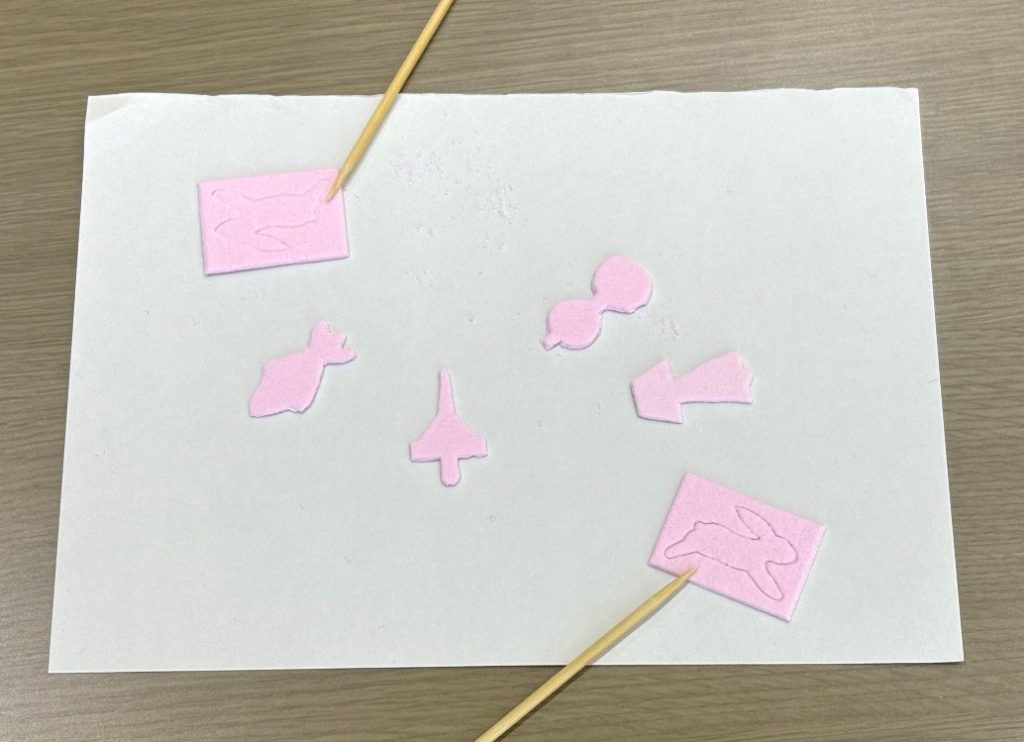

「あら、大人もやらせてもらえるの?」とニコニコやって来たかと思えば、子どもなんかよりずっと真剣な眼差しで型抜きに興じるおばちゃま達。

「あらー!失敗!」

「私、できたわあ!」

どちらに転んでも、柔らかな能登弁で、満面の笑みを浮かべている。数少ない成功者は完成品とともに写真を撮らせていただいた。

帰り道。車窓からの眺めは、ブルーシートの残る集落が多く、解体を待つ家が続く通りもある。イベントが終わった後、コーヒーで一息つきながら、「ひとまず落ち着いて生活できるようにはなったけれども…」とため息を漏らしていた自治会の男性の表情が心に蘇る。

生き生きとした表情と、傷ついた町はどちらも現実なのだけれど、同じ世界のものとはどうしても頭の中で整理がつかない。小さく唸って、雪を待つ寒空を眺めた。

写真を見返せば、型抜きを手にした皆さんの誇らしげな表情。

これが能登の力だ、と思い直す。

人と人が繋がり、笑い、小さな瞬間をしっかりと楽しみながら生きていく。ともすると、都会の住民が忘れてしまっている生の色濃さが、能登には強く息づいている。

長い時間がかかるかもしれない。けれども、こんなに素敵な人たちが暮らしているのだから、きっといつの日か、能登の町が夏の瓦屋根のように輝く日がくる。被災の爪痕を見つめながらも、地域の人の中に宿っている力を守り、支えていくことがADRAの使命だと、心に刻んだ。

(執筆:事業部スタッフ 市川 結理)